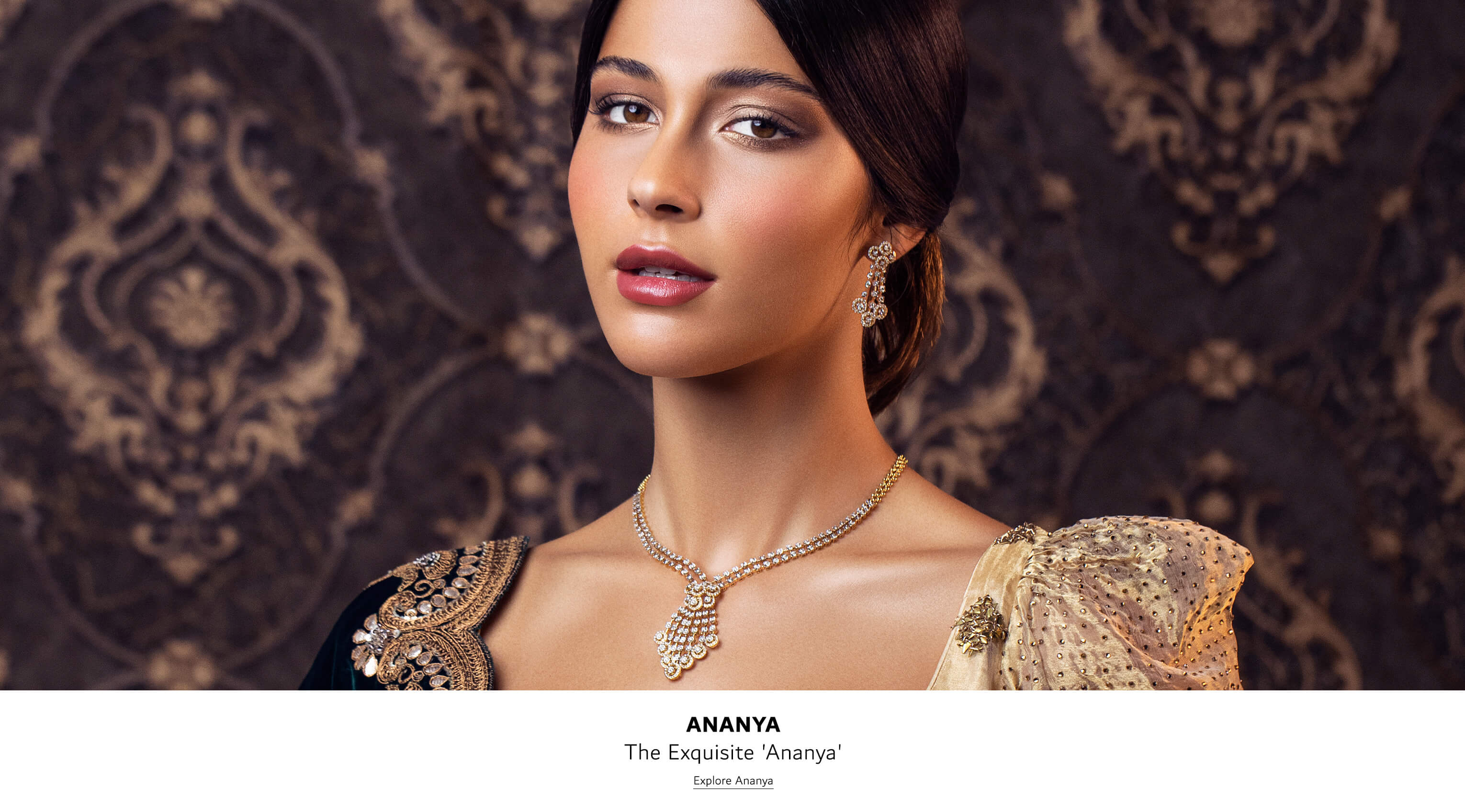

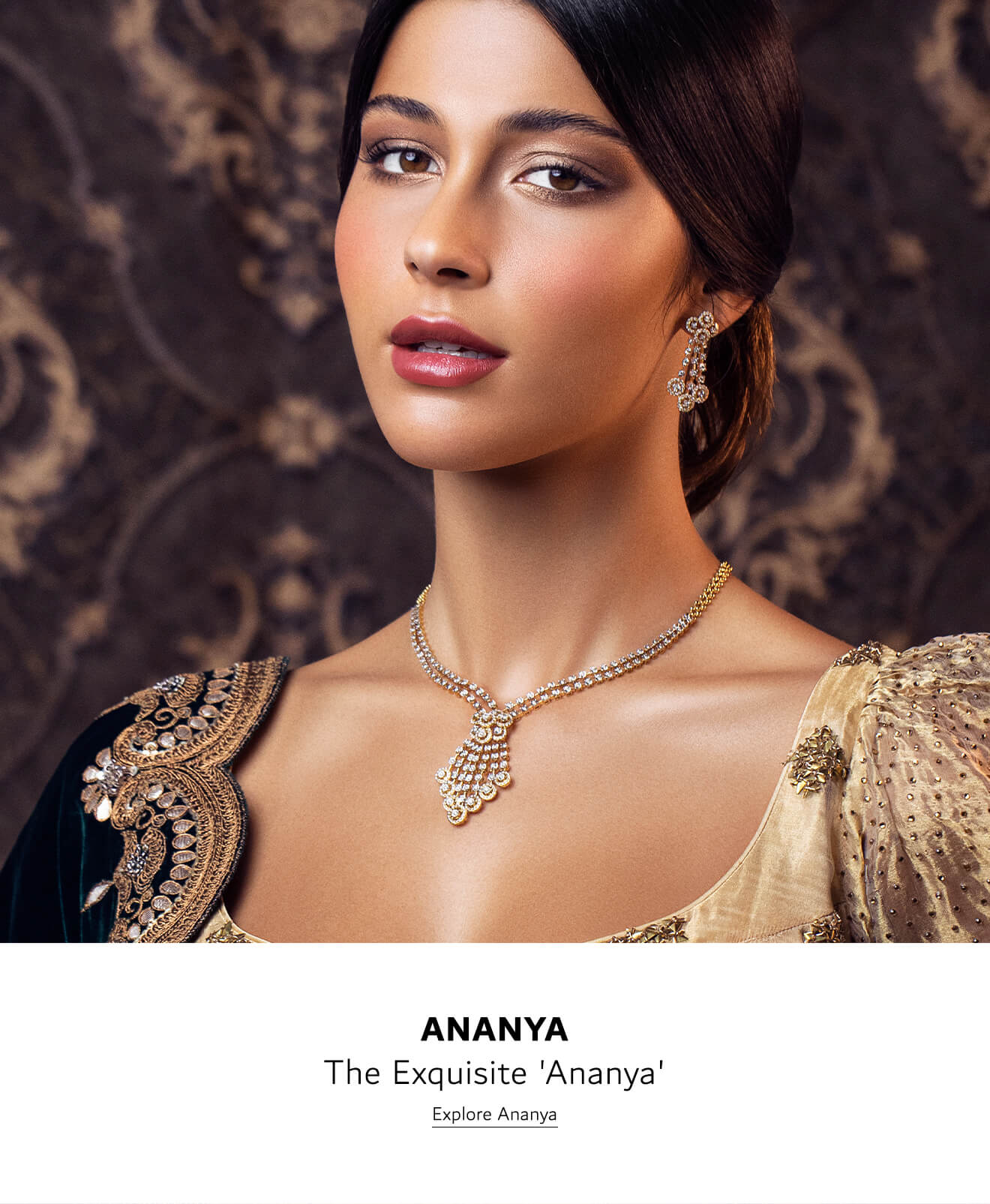

Damas Campaign on Behance | Gold jewelry fashion, Gold fashion necklace, Gold jewellery design necklaces

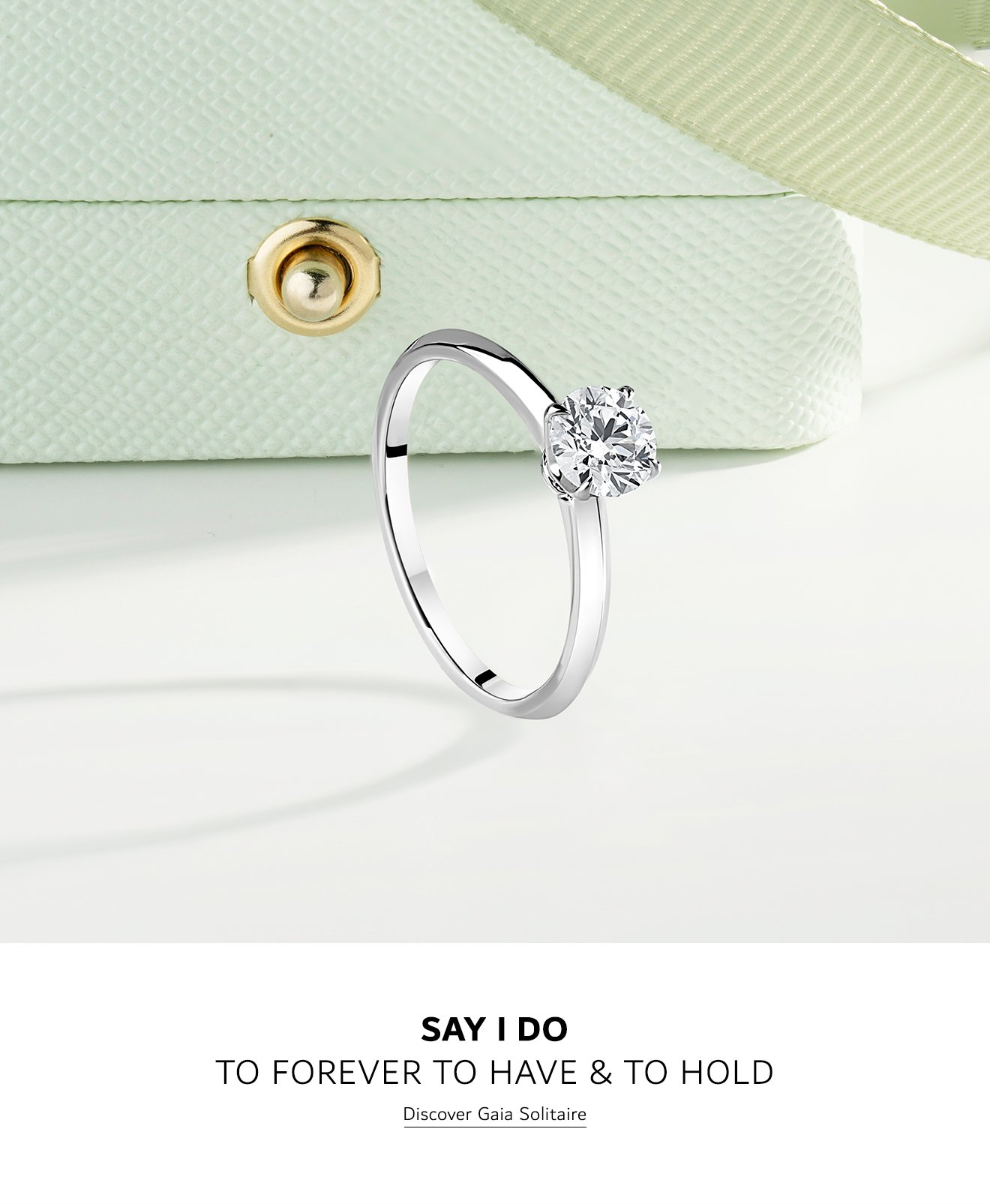

Damas Pakistan - Enjoy amazing prices on exclusive range of pendants and rings for Mother's Day. #mothersday #diamondpendant | Facebook

Damas jewellery|| rings || earings || Damas jewellery with price || starting just Rs:25,000 - YouTube

Damas Pakistan - Which ring do you prefer the most? Ring A price: 24,000/- Ring B price: 53,500/- #Damas #Jewellery #Gold #Diamond | Facebook