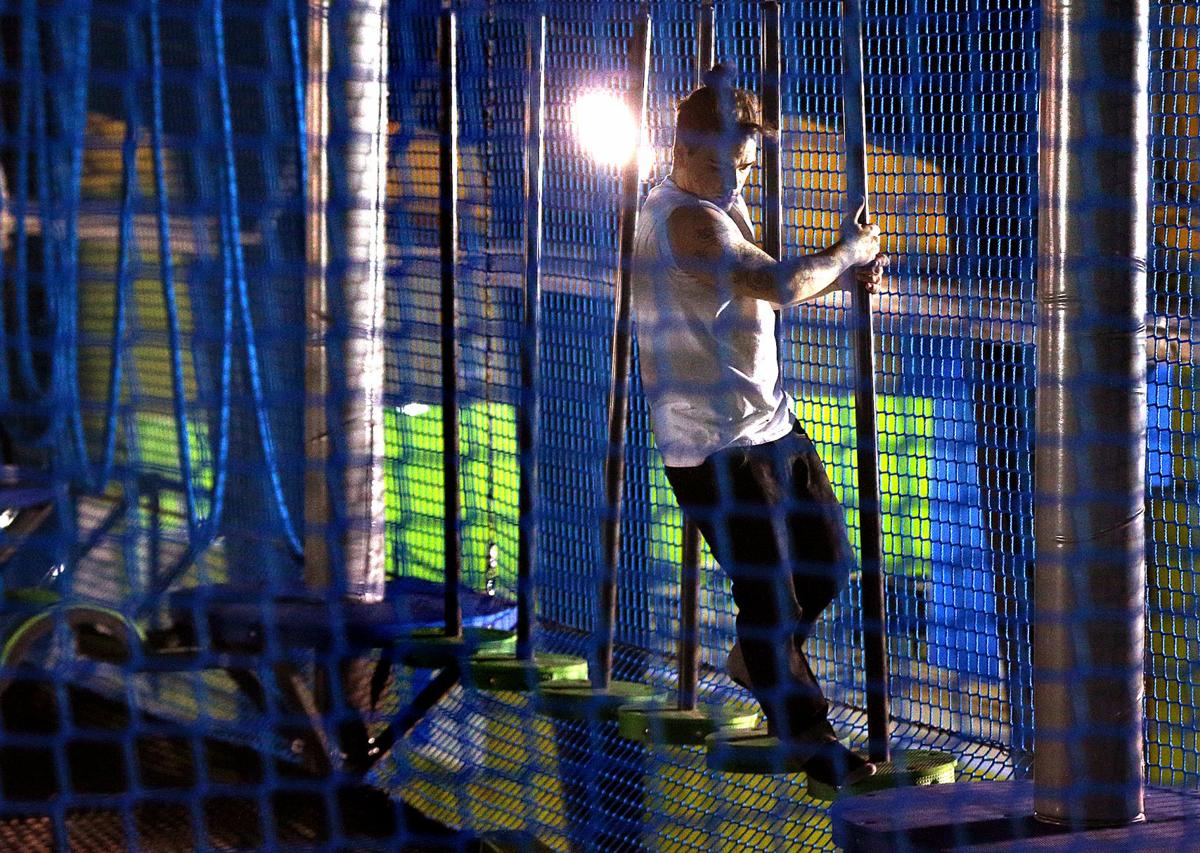

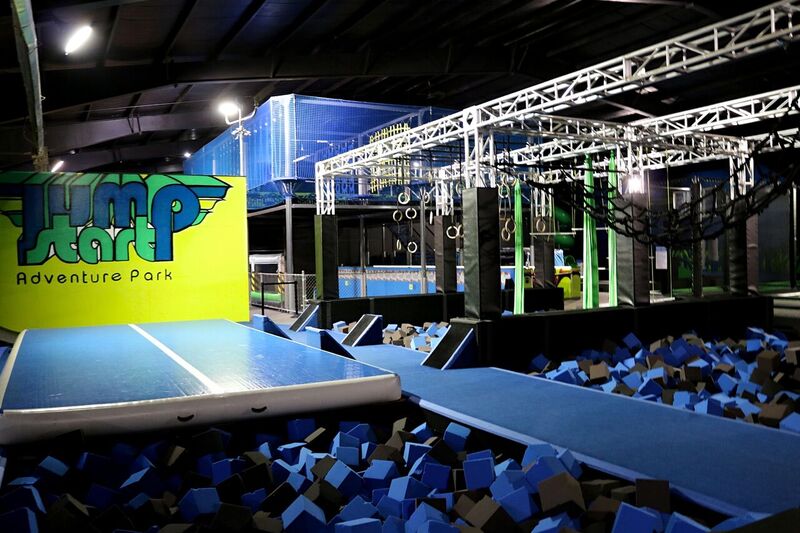

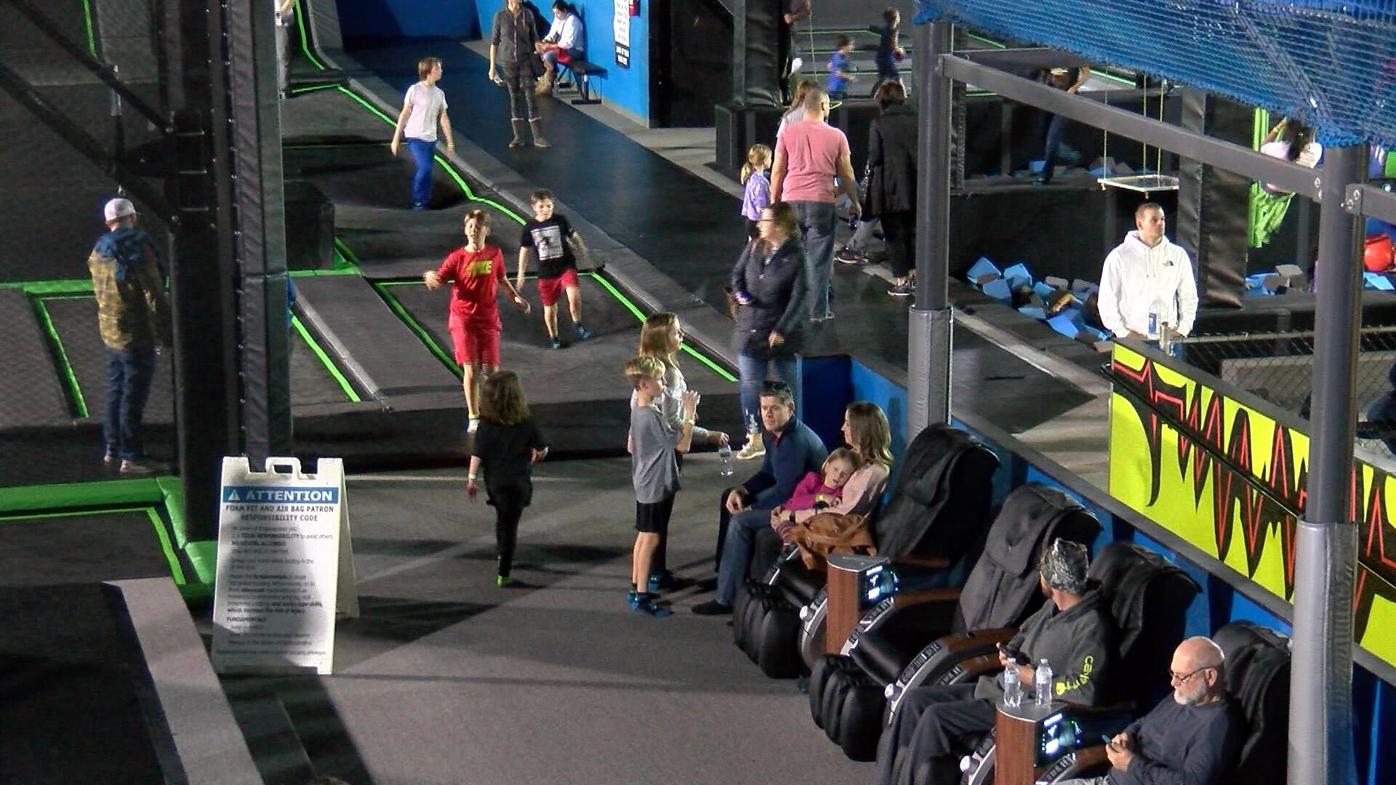

Best American Trampoline Parks on Twitter: "Jump Start Adventure Park in La Crosse, Wisconsin is almost ready! #BATPark @IATP_Trampoline https://t.co/oSOH2W696z" / Twitter

Best American Trampoline Parks on Twitter: "Jump Start Adventure Park in La Crosse, Wisconsin is almost ready! #BATPark @IATP_Trampoline https://t.co/oSOH2W696z" / Twitter